在展览开幕以来,王老师所发两条朋友圈如下:

我从《古道边》到《道象》再到这次的《津门问道》都与寒碧兄戚戚相关,其实求道、问道、得道是一以贯之的艺术理念!

感谢“津云”!希望观众能体谅到作者的初心、平常心、赤子之心!

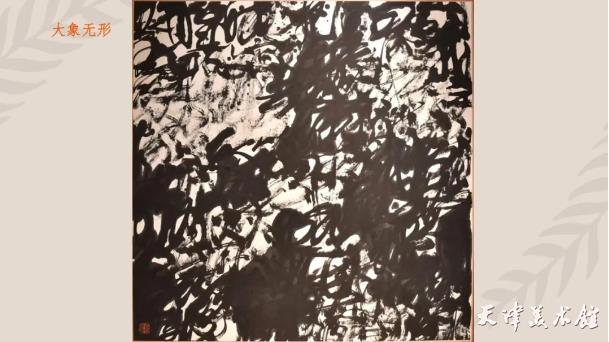

作为王老师的弟子,我有责任将这位年近八旬长者的心理转达给大家!因为来现场的多是我的朋友或学生,语气上欠温和的地方,万望大家谅解!我以道可道?名可名?书非书……懂非懂……这六言联句作结语,道者书法道,名者乱书名,其中可字无论作可解、还是作何解,用问号更合适;草书诞生之初,赵壹的《非草书》应运而生,书法作为艺术的横向宽度正是在被非难中拓宽、再拓宽……不懂无可厚非,懂或许也是一知半解……以上所讲只是我的一知半解,再次感谢大家!

听众:“您说过:王冬龄先生这个展览可以看到书法的过去、书法的当下,更能看到书法的未来,王老师的乱书是书法的未来吗?”

孟巍:“王老师今天的创新之作,不仅仅是乱书,可以看到王老师未来的,这其中蕴含着不确定的无限可能,这或许是书法称其为艺术的魅力所在。”

听众:“您觉得书法的创新一定要借助西方现代艺术的观念吗?一定是要西方人喝彩吗?”

孟巍:“问得真好!关于书法的创新,我曾总结过三个阶段:移花接木、借尸还魂、毁尸灭迹。中国的创新之举总是会找个借古开新的来头,我相信王老师的书法道深入骨髓已久,近日之乱书全然毁尸灭迹了,大不必拉来西方现代抽象表现主义做背书。至于西方人喝彩,我猜,要么是被王老师现场感的风神所打动,要么是被作品的抽象图像所吸引。”