在天津美术馆“刀耕墨染 救亡图存——天津博物馆馆藏版画展”的展厅中,有这样一件特殊的作品——《银色的收获》,它以水印木刻的形式艺术地再现了食盐生产的过程。

《银色的收获》版画 赵海鹏作

盐田里的海水经太阳久晒,便会生成盐粒。画面上像船一样的机器,实际上是扒盐机,机器上白色的小堆就是盐。盐,通过后面斜长的管道吸上盐山。

“六·一”儿童节到来之际,我们将寻着这幅版画背后的故事,踏上探寻天津“盐”文化之旅,做一天小小非遗“盐”究员,探索盐的奥秘,学习制盐知识。

设计者说:

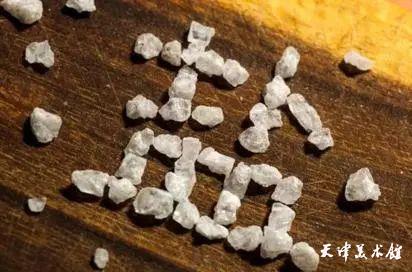

开门七件事,“茶米油盐酱醋茶”,一道菜中可以没有酱油、味精,但绝对不能没有盐。我们每天都吃盐,而盐是怎么来的,可能有很多人并不知道。如果把盐的晶体放到显微镜下,你会看到的不只是形状、颜色,还有蕴藏其中的历史与文化。

盐分为海盐、湖盐和井矿盐,海盐是最先被人类发现并使用的。我们天津有大名鼎鼎的长芦汉沽盐场。汉沽位于渤海西北岸,因水得名,因盐兴业。据《汉沽志》记载,汉沽古为盐灶地,从汉代即置灶煮盐,盐业始自后唐,衍于辽,盛于金。古时刮土淋卤、铁锅煎盐、木板刮盐,清初日晒制盐,后来出现加工盐产品,生产工艺不断进步,积淀了深厚的盐文化。如今,采盐、扒盐、输盐、洗盐和堆盐等早已步入现代化工艺流程。

活动①海盐之约:参观长芦汉沽盐业展览馆

汉沽盐场前身为“芦台场”,始建于五代后唐同光三年(公元925年),所产的海盐被誉为“芦台玉砂”,为明清贡盐,是中国盐业生产企业中唯一的“中华老字号”、食用盐定点生产企业“001”号和北方较早的海盐原生态产品保护地。

长芦汉沽盐业展览馆依托汉沽盐场悠久历史,以天津盐业发展为线索,通过图片、文字、实物、视频、讲解等形式,展现长芦盐与天津在农耕文明、工业文明中所作的贡献、地方民俗、盐渔文化、盐与人类健康关系等历史文化内容。

活动②寻“盐”记:参观天津盐业风情游览区

千年古韵,七彩盐田,零距离参观洁白如雪的盐板、巍峨壮观的盐坨,探寻盐业发展的历史,揭秘盐场秘密,了解海盐生产过程。

盐在古代被称为“国之大宝”,也是古代的重要财政收入,“登盐山、踩盐坨”象征着财富、祈福。观景台上还可以看到结晶池、汉沽盐场古滩。盐田湿地,也是候鸟的家园,大量候鸟在这里繁衍生息。走进盐田,领略湿地美景、学习候鸟知识、体验湿地观鸟。