11月18日下午,天津美术馆“美术讲堂”邀请到天津美术学院副教授,国家艺术基金、教育部人文社会科学青年基金课题负责人蒋旎老师为大家带来了“以远古致未来——人工智能语境下的数字人文研究”公益讲座。

蒋老师首先提到艺术产业的每个阶段都不是孤立存在的,是艺术思潮、艺术语言以及各媒介之间的碰撞而产生。人工智能飞速发展,使科学技术为艺术带来了更多的媒介选择,形成全新的艺术形式。同时,科技智能使装置艺术兼具了多元化的艺术语言和观念表达,最终形成了符合时代发展规律和认知习惯的艺术形式。但人工智能利弊皆有,在享受便利的同时,也要注意所存在的风险。

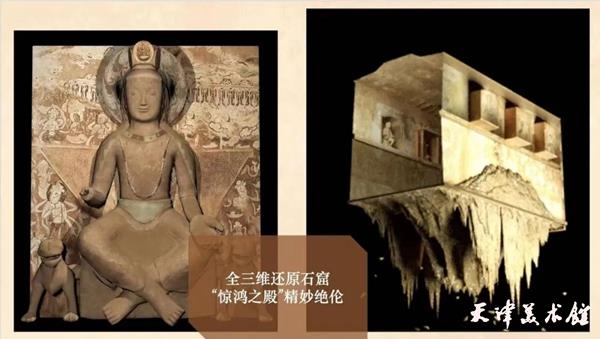

随后,蒋老师以敦煌展为例,通过AI重建与数字孪生技术,拆解文化遗产,以当代视角剖析古代能工巧匠之智,并对敦煌艺术这一古今世界最具影响力的艺术载体尝试高精度还原。于虚拟世界再现石窟、佛像、壁画,在光影交错中重塑大唐盛世的恢弘景象。与此同时,蒋老师为观众展开了另一个角度的人工智能使用方向——文物修复保护,即利用数字扫描技术可以精准观察到洞窟中的文物变化,随时进行数据记录分析,及时进行再次修复。

在本场讲座中,蒋老师还多次提到了“元宇宙”的概念,她主张从艺术的角度来看待“元宇宙”的赋能,通过新兴技术进行辅助创造,用科学之石拓宽艺术之路。

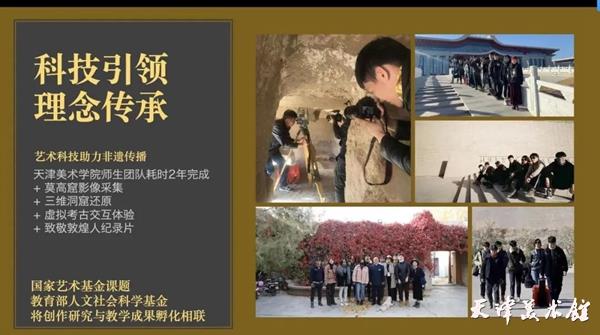

讲座的最后,蒋老师为观众播放了纪录片,让观众更加深刻地理解和感受到科技美学助力非遗传播的理念和意义。